2.1 Anamnese / Körperliche Untersuchung

Die Anamnese umfasst zwingend Angaben zu wesentlichen schweren, früheren Erkrankungen und Operationen, sowie zu aktuellen Grunderkrankungen wie z.B. Nieren-, Lebererkrankungen. Sie fragt nach Schmerzauslösern, nach aufrechterhaltenden Faktoren, Copingstrategien sowie nach der Dauer der Schmerzepisoden, ebenso wie nach der Begleitsymptomatik wie z.B. Übelkeit, Schwindel, Schlafstörungen, Beeinträchtigung in Alltagsfunktionen, Beeinträchtigung des sozialen Lebens, des Appetits, der Lebensqualität.

Die körperliche Untersuchung orientiert sich an der Beschwerdedarstellung und an Voruntersuchungen. Eine Bildgebung ist nicht regelhaft notwendig, sondern nur bei Verdacht auf abwendbar gefährliche Verläufe oder Klärung von Interventionsbedarf (z.B. Nerven- oder Gefäßkompression). Entsprechende Verhaltensbeobachtungen, wie z.B. Vermeidungsverhaltensweisen oder die Durchführung von Funktionstests (z.B. Bewegungsprüfungen) können hilfreich sein.

2.2 Kofaktoren

Darüber hinaus sind neben schmerzauslösenden auch schmerzverstärkende und schmerzlindernde Faktoren (z.B. körperliche Bewegung/Ruhe, psychischer Stress, Berührungen, Ärger am Arbeitsplatz, Wärme/Kälte, Ablenkung, usw.) zu bestimmen.

2.3 Behandlungsanamnese

Hierbei gilt es, die pharmakologischen und nicht-pharmakologischen Therapien, z.B. Heilmittel, nicht nur der letzten sechs Monate, inkl. der Selbstmedikation, zu erfragen.

Es ist auf Hinweise zu Arzneimittelunverträglichkeit oder Allergie, sowie die Ursachen und Häufigkeit von Medikamentenwechseln, bzw. -beendigungen zu achten. Insbesondere wenn Opioide oder Psychopharmaka verabreicht werden sollen, müssen Risikofaktoren für ein mögliches Suchtverhalten ermittelt werden. Wichtig ist auch die Erhebung der aktuellen, nicht-analgetisch bedingten Medikation. Hierunter fallen insbesondere interaktionsträchtige Arzneimittel, sowie Arzneimittel zur Prophylaxe/Therapie von analgetikabedingten Komplikationen, um ggf. Doppelverordnungen zu vermeiden.

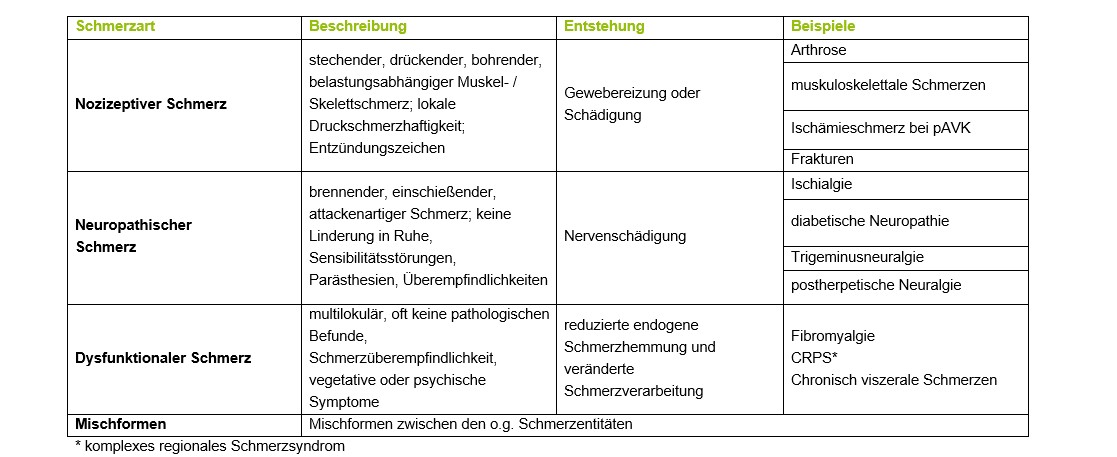

2.4 Bestimmung des Schmerzcharakters

Die spezielle Schmerzanamnese ermittelt die folgenden Anhaltspunkte zur Charakterisierung des Schmerzgeschehens durch Schmerzlokalisation und Ermittlung der Schmerzqualität als Hinweis auf den wesentlichen kausalen Entstehungsmechanismus. Man unterscheidet zwischen nozizeptiven, neuropathischen und dysfunktionalen Schmerzen, wobei auch Mischformen der genannten Schmerzarten existieren.

Die Dauer des Schmerzes gibt Hinweise auf die Chronizität und auf die Schmerzprognose. Je länger das Schmerzsyndrom besteht, umso relevanter sind psychosoziale Faktoren bei der Aufrechterhaltung des Schmerzgeschehens. Die Ermittlung der Schmerzstärke erfolgt über Angabe der höchsten Schmerzintensität, über die Angabe des durchschnittlichen Dauerschmerzes und ggf. aus der Bestimmung von Schmerzintensitäten in Ruhe und bei Bewegung. Die Dokumentation der ermittelten Schmerzstärke kann über eine Skala von 0 bis 10 (z.B. Numerische Rating-Skala NRS, Visuelle Analogskala VAS oder Verbale Rating-Skala VRS) erfolgen.

2.5 Psychosoziale Anamnese

Neben der psychosozialen Situation des Versicherten (Familie, Beruf, begleitenden psychologischen Symptomen wie Angst oder Depression, Coping-Mechanismen) sollte das Selbstbild des Versicherten bzgl. seiner Schmerzproblematik (welche Ursachen sieht er) ermittelt werden. Hierbei ist zu beachten, welche Hoffnungen er in die Therapie setzt und wie er aus seiner Sicht ein Therapieziel definiert (Schmerzlosigkeit, Arbeitsfähigkeit usw.).

Die gezielte Exploration möglicher psychischer Erkrankungen ist aufgrund der hohen Prävalenz psychischer Komorbidität bei chronischem Schmerz sinnvoll. Psychische Erkrankungen wie Depression, posttraumatische Belastungsstörung oder Angststörung gehen oft mit verstärktem Schmerzempfinden einher, so dass bei einer adäquaten Behandlung der psychischen Erkrankung auch mit einer Besserung der Schmerzen zu rechnen ist [1].